International

LES OUBLIÉES DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

par Ariane Puccini avec Camille Jourdan

12min

La Cour Pénale Internationale (CPI), compétente pour juger les criminels de guerre de haut rang, a attendu 2016 pour punir pour la première fois des violences sexuelles. Dysfonctionnements, manques de moyens, précipitation s’ajoutent aux enjeux politiques difficilement compatibles avec la fin de l’impunité. Enquête sur les coulisses d’un échec.

«Madame Le Témoin » apparaît dans l’écran plat de la salle d’audience. La vague silhouette anonyme acquiesce, en quelques mots de sango, d’une voix de synthèse. « Madame Le Témoin » n’est pas assise dans le prétoire de la Cour Pénale Internationale à La Haye, aux Pays-Bas, mais à plus de 5000km de là, à Bangui, capitale centrafricaine.

« Madame Le Témoin, vous êtes présente aujourd’hui par le moyen de la technologie vidéo, pour faire connaître vos vues et préoccupations », articule Sylvia Steiner, la juge brésilienne qui préside ce procès. Entre chaque phrase, de longues secondes de silence s’écoulent, le temps de la traduction en anglais et en français, les deux langues de travail de ces magistrats, avocats et huissiers venus des cinq continents. Ce 16 mai 2016, le moment est historique. C’est la première fois, au terme de 330 jours d’audience, qu’un responsable militaire est condamné pour des viols comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

- La juge brésilienne Silvia Steiner (à droite) présidait le procès de Jean-Pierre Bemba (à gauche). (© Damien Roudeau – 2017)

Dans cette salle aseptisée, Jean-Pierre Bemba, l’ex-homme d’Etat congolais, sanglé dans un costume sombre, encadré par deux policiers, a perdu de sa superbe. Il scrute d’un œil morne l’écran où témoigne la victime, la tête enfoncée dans ses imposantes épaules. Parfois aussi, il lève les yeux en direction des rangs clairsemés qu’occupe une petite poignée d’auditeurs. Mutique, il affiche la mine résignée de celui qui connaît son sort. Car Jean-Pierre Bemba a déjà été reconnu coupable, le 21 mars 2016, en première instance, en qualité de chef militaire, de meurtres comme crimes de guerre et crimes contre l’Humanité, de pillages comme crime de guerre et de viols comme crimes de guerre et crime contre l’humanité. Aujourd’hui, il s’agit de déterminer combien d’années il va être emprisonné pour les exactions que ses troupes ont commises.

« Madame Le Témoin » est l’une des 5229 victimes reconnues par la CPI des violences perpétrées entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003, en République Centrafricaine par les 1500 hommes du Mouvement de Libération du Congo (MLC), la milice fondée par Jean-Pierre Bemba. Parmi elles, une effrayante majorité a subi des viols. Aujourd’hui, les juges entendent deux d’entre-elles, Flavie* et Mélanie*, dont les vies sont irrémédiablement marquées.

- Jean-Pierre Bemba lors de son procès. (© Damien Roudeau – 2017)

Le calvaire de ces femmes débute quand les troupes de Bemba viennent soutenir son allié, Ange-Félix Patassé, le président de la RCA menacé par le coup d’État de François Bozizé. Convaincus que les civils ont soutenu les rebelles, les miliciens congolais lancent une vaste opération punitive. Flavie* a « entre 15 et 16 ans ». Enlevée avec sa tante, elles sont emmenées chacune dans un camp du MLC. « Quand je suis arrivée à leur base, un de leur chef m’a trainée dans une maison abandonnée […] et m’a violée », raconte sobrement Flavie. Séquestrée avec d’autres femmes, dont certaines sont âgées de 13 ans, elle est violée tous les jours, contrainte de suivre les troupes, jusque dans leur repli en RDC. Là-bas, elle découvre qu’elle est enceinte et doit vivre avec l’un de ses violeurs. Elle y aura un second enfant, tandis que le premier meurt en bas âge.

Au bout de 4 ans, la jeune femme parvient à s’enfuir avec sa fille pour retrouver en RCA sa famille qui la croyait morte. Elle y rejoint aussi sa tante qui a été aussi violée. Mais le retour à la vie normale est impossible. Sa tante, contaminée par le VIH, décède, faute de traitement. Sa famille à qui les miliciens ont tout pris, vit dans la misère, Flavie ne peut retourner à l’école. Stigmatisée par ses voisins, elle décide de s’installer à Bangui. Aujourd’hui, veuve, rejetée par sa belle-famille qui a appris son viol, sans ressources et suicidaire, elle habite avec ses quatre enfants chez une tante. Sa fille née du viol ne sait rien de son histoire. « La décision rendue par la CPI ne changera rien à mes conditions de vie, ajoute-t-elle derrière l’écran, mais quelqu’un doit payer pour les exactions commises ». Justice a été rendue pour Flavie* et Mélanie* et les autres victimes du MLC. Ce sont les seules, toutes les autres femmes qui ont saisi la CPI n’auront pas cette chance.

Quatorze ans, c’est ce qu’il aura fallu attendre avant que la cour ne condamne enfin pour la première fois, un haut responsable pour violences sexuelles. Celles-ci sont pourtant inscrites dans le Statut de Rome, texte fondateur de la cour. Mais depuis la création de la cour en 2002, seulement un tiers de ces affaires ont pu ou vont être examinées par la cour. Et sur les trois uniques procès comprenant ces charges, deux se sont soldés par des acquittements. Un bilan étonnant alors que tous les terrains enquêtés par la CPI ont été le théâtre de violences sexuelles de masse. Même en République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour

les viols commis sur les civils, la cour n’est pas parvenue à la moindre condamnation. Un échec dû au manque de moyens, aux errements

de la CPI.

Enquêtes :

précipitation

et déboires

Au cœur du système, celui qui ouvre les enquêtes, détermine les stratégies d’investigation et cible les suspects : le procureur de la CPI.

Luis Moreno-Ocampo, le premier élu à ce poste en 2003, doit alors désigner les prochains objectifs de son équipe. Mais en 2004, tout reste à faire à la CPI : recrutements, organisation et création des différents services. Les débuts du bureau du procureur sont laborieux.

Les enquêteurs doivent commencer de zéro. Les premiers mois, ils ne seront que deux pour couvrir toute la RDC. Les conditions de l’enquête sont difficiles : ils n’ont ni bureau, ni logement, ni voiture sur place, dans un pays où la sécurité est incertaine. Puis, les premiers recrutements ont finalement lieu : ils seront, en 2005, 12 enquêteurs pour le Congo. Mais parmi eux, peu de policiers.

- Le magistrat argentin Luis Moreno-Ocampo a été le premier procureur de la CPI de 2003 à 2012. (© Damien Roudeau – 2017)

C’est un souhait de Luis Moreno-Ocampo. L’exubérant procureur argentin se veut le héraut d’une justice pénale internationale nouvelle. « Sortez des sentiers battus ! » lance-t-il à ses équipes, sceptiques. « Ce genre de déclaration, ça rendait certains juristes fous ! », raconte narquois, Sacha*, un autre employé de la Cour. Il s’opposera au recrutement de policiers dans ses équipes, et préfère d’anciens salariés d’ONG, plus familiers, selon le procureur des contextes géopolitiques. « Les enquêteurs issus des polices nationales ont développé les contacts, et obtenu des sources au sein des milices sur lesquelles nous enquêtions. Les enquêteurs venus d’autres horizons ont trouvé des sources parmi les victimes, assure Luis Moreno-Ocampo qui a accepté répondre à nos questions par mail. C’était deux approches différentes. »

Pour certains collaborateurs du bureau du procureur, cette réticence à employer des policiers serait liée à l’histoire du procureur lui-même et à celle de son pays.

En Argentine, où il a participé dans les années 80 aux procès de la junte militaire, Luis Moreno-Ocampo a appris à travailler sans l’appui de la police, complice du régime, mais avec les ONG. Bien que « brillantes », les jeunes recrues ne savent « ni recueillir des éléments de preuve, ni mener des auditions rigoureuses, ni gérer des informateurs », commente Denis*, un employé de la CPI qui a côtoyé le procureur et qui a accepté de répondre à nos questions De quoi ralentir les investigations qui progressent déjà difficilement.

Mais pas question, pour l’impétueux Argentin, de laisser croire au monde que la cour se complaît dans l’immobilisme. Peu importe le manque de moyens, il faut présenter rapidement des affaires devant les juges qui s’impatientent. Le procureur décide de concentrer les efforts de son équipe sur des massacres isolés, des incidents ciblés. Une méthode qui laisse circonspect : « La probabilité de tomber sur l’incident qui permettra de remonter jusqu’à un haut responsable étaient minces », observe Denis. A ses équipes, « le procureur imposait des changements brusques » dans les orientations de l’enquête, raconte aujourd’hui Camille*, ancien employé de la cour. Des pistes sur des massacres où ont été commis des viols, qui auraient pu mener à des hauts responsables, sont explorées puis subitement abandonnées, faute de temps.

Luis Moreno-Ocampo veut frapper vite et fort. D’autant qu’en 2006 la cour a attrapé son premier poisson, Thomas Lubanga Dyilo, un chef de guerre congolais, livré par Kinshasa. Son choix stratégique se porte sur le sort des enfants soldats enrôlés par la milice de Lubanga. Et tant pis pour les violences sexuelles commises par la milice. La thématique d’enquête aurait été soufflée par les ONG, selon Camille*. L’enrôlement des enfants-soldats indigne, à juste titre, en Occident. Mais pour les Congolais, « les infractions ressenties le plus durement étaient les pillages et les viols », commente l’ancien employé. Le procureur croit pourtant tenir-là une affaire facile à mener, autant que symbolique. Mais les équipes du bureau du procureur s’interrogent : « Comment prouver l’âge d’enfants dans un pays où l’Etat Civil n’est pas fiable ? » interroge Camille*. Des questions que Luis Moreno-Ocampo élude au moment de se lancer dans cette croisade. Pour Luis Moreno-Ocampo, le bureau du procureur était alors « une start up mondiale dans laquelle travaillait des collaborateurs du monde entier, aux opinions divergentes, nous écrit-il. Au début, il était très difficile d’harmoniser les pratiques, ce qui créait des désaccords ».

Les tensions grandissent dans le bureau et le dirigisme de Luis Moreno-Ocampo n’arrange rien. Frustration, incompréhension des stratégies d’enquêtes, changements d’objectifs erratiques poussent, entre 2005 et 2007, une partie des effectifs du bureau, « dont beaucoup de policiers expérimentés », selon Camille*, à partir.

« La CPI ne peut s’attaquer qu’à quelques affaires, car elle ne dispose que de ressources limitées », observe Alex Whiting, magistrat américain, coordonnateur des enquêtes puis coordonnateur des poursuites dans le bureau du procureur entre 2010 et 2013. Ainsi, le procureur, au début de la CPI comme encore aujourd’hui, doit cibler les affaires auxquelles il décide de s’attaquer. Car malgré une progression du budget de la CPI, il reste insuffisant. Entre 2013 et 2015, l’Assemblée des Etat-parties, qui vote le budget de la CPI, n’a consenti qu’une hausse de 13%. Le budget de la CPI culmine à 130 millions d’€, alors que la Cour doit faire face à « un doublement de la charge de travail » sur ces trois ans, comme l’observe la Cour des comptes française dans un rapport de 2015. Ces moyens supplémentaires permettraient notamment le déploiement de plus d’enquêteurs. En 2014, le bureau du procureur totalisait à lui seul 405 employés, dont 63 enquêteurs. Dans un rapport communiqué fin 2014 à l’Assemblée des états, le bureau du procureur fait remarquer que, à titre de comparaison, l’enquête sur la disparition du vol Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l’Océan Indien avait mobilisé quelques 840 policiers hollandais. De quoi rappeler les limites des ressources pour une Cour qui a vocation à veiller à l’impunité des crimes de guerre dans 124 pays signataires du Statut de Rome, voire possiblement sur tout le globe si le Conseil de sécurité de l’ONU le lui demande. La France, qui est le troisième plus grand contributeur au budget (derrière le Japon et l’Allemagne mais devant le Royaume-Uni), est aussi un des tenants, aux côtés de ces mêmes pays, de la « croissance nominale zéro du budget ».

Des crimes sexuels

écartés pour des

besoins «médiatiques»

Le tout premier procès de la CPI, celui de Thomas Lubanga Dyilo, le chef milicien congolais, s’ouvre en janvier 2009. Lors d’une audience, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Radhikha Coomaraswamy, tente de mettre sur la table la question des violences sexuelles. Celles-ci « font partie de l’utilisation des enfants-soldats, en particulier des filles », fait-elle valoir. En vain. Les charges dans ce procès, calibrées pour les moyens limités du bureau du procureur se limiteront à l’enrôlement des mineurs de moins de 15 ans. Uniquement. « Il y a toujours eu des choix difficiles à faire, reconnaît aujourd’hui Luis Moreno-Ocampo. L’affaire Lubanga en est un bon exemple. Il a fallu que je choisisse entre poursuivre les enquêtes pour accumuler les chefs d’accusation [contre Lubanga, NDLR], ou saisir l’opportunité de l’arrêter immédiatement et de lancer les premières procédures judiciaires ». Thomas Lubanga Dyilo est finalement condamné, à 14 ans de prison en juillet 2012 sans aucune charge pour violences sexuelles.

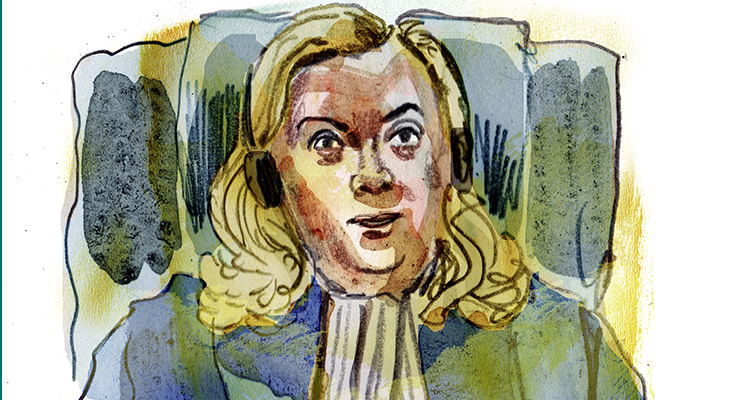

- A La Haye, la salle d’audience de la Cour Pénale Internationale. (© Damien Roudeau – 2017)

Dans l’enquête ouverte en Ouganda en juillet 2004, sur les massacres commis par l’Armée de Résistance du Seigneur (ARS), une milice sanguinaire et sectaire, le scénario est le même : sur les cinq mandats d’arrêt émis par la CPI en 2005, seuls deux visant les plus hauts responsables contre Joseph Kony et Vincent Otti contenaient des chefs d’accusation pour viol et esclavage sexuel. Les trois autres mandats d’arrêt, pour Dominic Ongwen, Matthew Lukwiya et Okot Odhiambo, sont alors exempts de ces crimes. « Les crimes sexuels étaient tellement importants dans l’ARS mais les chefs d’accusation n’étaient pas le reflet des crimes commis » par la milice, regrette Richard*, ex-employé de la CPI. Mais dans cette affaire, également, le temps est compté. Luis Moreno-Ocampo presse ses équipes pour requérir au plus vite auprès des juges des mandats d’arrêt, « pour montrer au monde qu’il obtenait des résultats », soupire l’ancien collaborateur.

L’impérieux besoin du procureur de montrer qu’il agit semble avoir primé sur la condamnation des violences sexuelles. Luis Moreno-Ocampo qui a, par le passé, animé en Argentine une émission de téléréalité sur la justice, « avait tendance à jouer avec les médias », se souvient Camille*, et a endossé le rôle de premier ambassadeur de la CPI. Pendant son mandat, il a ainsi ouvert les portes de l’institution pour le tournage de quatre documentaires. L’image de pourfendeur de l’impunité, tel qu’il y est présenté, dénote cependant avec sa réputation en interne. Notamment celle d’un homme à préférer ses collaborateurs qui « portent des jupes », raille Denis*. L’affaire étouffée par la CPI qui l’a opposée au lanceur d’alerte Christian Palme, aurait pu ternir l’image qu’il s’était bâtie.

«Le boss a fait

quelque chose de mal»

Et si le procureur avait commis une faute lourde qui entacherait la « haute considération morale » que la fonction de procureur de la CPI exige ? Le 29 mars 2005, Christian Palme, responsable des relations médias de la Cour, s’interroge. Ce jour-là, il a reçu un mail d’un collègue, Yves Sorokobi. Celui-ci semble embarrassé car « le boss a fait quelque chose de mal », comme le rapporte la retranscription de la discussion entre les deux hommes, figurant dans la plainte déposée par Christian Palme contre Luis Moreno-Ocampo. Celui-ci aurait abusé sexuellement d’une journaliste alors qu’il était en déplacement en Afrique du Sud. Ce jour de mars 2005, à l’hôtel où séjourne le procureur, l’interview se termine. Alors que la reporter, dont le nom est resté confidentiel, compte prendre congés, Luis Moreno-Ocampo, lui aurait pris ses clefs de voiture, l’aurait entraînée dans sa chambre. Là, il l’aurait forcée à avoir une relation sexuelle.

Yves Sorokobi, qui est un ami de la journaliste, lui parle au téléphone, elle semble « bouleversée ». Tandis qu’elle lui raconte les événements, Yves Sorokobi l’enregistre.

Huit mois plus tard, le 30 novembre, c’est au tour de Christian Palme d’enregistrer, à son insu, son collègue lui raconter l’agression présumée. Pendant l’entretien, Yves Sorokobi lui fait écouter l’enregistrement de son amie journaliste, réalisé en mars.

Le 20 octobre 2006, le responsable des relations média porte plainte devant la présidence de la Cour, accusant Luis Moreno-Ocampo de « crime de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle ou de sévices sexuels ». Sa plainte est rejetée par la présidence de la CPI car « non fondée », comme le rapporte le jugement rendu le 8 mai 2008 par l’OIT que nous nous sommes procuré. Le 16 mars 2007, Christian Palme est licencié pour « faute grave ». Il aurait, selon la CPI, « formulé de fausses allégations ».

Seulement, Christian Palme ne désarme pas et porte l’affaire devant l’Organisation internationale du travail, compétente dans les cas de litiges entre les organisations internationales et leurs employés. L’OIT lui donne finalement raison et sanctionne l’intervention du Procureur dans le renvoi du lanceur d’alerte. Dans son jugement, l’OIT considère que les preuves apportées par Christian Palme, dont l’enregistrement qu’il a réalisé, « auraient pu avoir une valeur probante dans le cadre d’une procédure pénale ». La CPI est condamnée à verser 240 000 € à Christian Palme. Pour l’heure, aucune suite n’a été donnée à cette affaire au sein de la CPI, ni auprès des juridictions sud-africaines, la victime présumée n’ayant pas porté plainte. “L’OIT a considéré que l’intention malveillante de M. Palme de nuire [à Luis Moreno-Ocampo] n’était pas prouvée et a ordonnée une compensation », commente sobrement Luis Moreno-Ocampo. Celui-ci quittera la CPI 4 ans plus tard, à la fin de son mandat.

Mausolées vs

femmes violées

En juin 2012, Luis Moreno-Ocampo est remplacé par son adjointe, la juge gambienne, Fatou Bensouda, élue quelques mois plus tôt. En 2014, elle rédige un « document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractères sexistes » : désormais, ces crimes vont être systématiquement examinés. En 2016, elle fait d’ailleurs ajouter de nouvelles charges de violences sexuelles dans l’affaire Dominic Ongwen, un milicien ougandais arrêté en janvier 2015. Malheureusement, ces déclarations n’ont pas empêché la CPI de retomber dans ses vieux travers.

- La magistrate gambienne Fatou Bensouda est le procureur de la CPI depuis 2012. (© Damien Roudeau – 2017)

En septembre dernier, la Cour condamne un djihadiste malien, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi à 9 ans de prison pour la destruction des mausolées de Tombouctou, au Mali en 2012. Un verdict vite tombé, 4 ans après les faits, mais qui ne tient pas compte du rôle de l’accusé dans une police des mœurs présumée coupable de viols et de mariages forcés. Une fois de plus, les victimes de violences sexuelles restent les grandes oubliées d'une affaire qui aura, certes, fait grand bruit dans les médias. Fatou Bensouda et le bureau du procureur de la CPI n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien Et lorsqu’enfin les violences sexuelles sont prises en compte dans les chefs d’accusation, la justice laisse parfois de côté une partie des victimes. Celles du camp des vainqueurs.

Les œillères

de la justice

des vainqueurs

Ainsi, les juges dans l’affaire Bemba, initiée par Luis Moreno-Ocampo, n’ont pas condamné tous les agresseurs. Ce procès historique pour la condamnation des violences sexuelles par la CPI, largement relayé par la presse, passe sous silence les viols commis par le camp adverse, celui de François Bozizé.

La FIDH (la Fédération internationale des droits de l’Homme) avait pourtant bien tenté de plaider la cause de ces victimes en envoyant au procureur des rapports pointant les exactions commises également par les troupes de François Bozizé, même si elles étaient moins nombreuses. Dans un rapport que l’ONG fait parvenir au procureur en février 2003, elle note que 30% des victimes recensées, toutes exactions confondues, à Bangui étaient celles des rebelles. Et en novembre 2004, Amnesty International rapporte également des viols « généralisés » commis par les hommes de Bozizé, notamment dans les villes de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Sibut, et Damara.

« Cette affaire donne le sentiment que les choses n’ont pas été faites jusqu’au bout », considère Euphrasie Goungaye, veuve de l’avocat franco-centrafricain Nganatouwa Goungaye Wanfiyo. Ce militant des droits de l’Homme aura œuvré et peut-être payé de sa vie, pour que toutes les victimes soient entendues, y compris celle des rebelles. « François Bozizé avait peur d’être amené à la CPI », confie-t-elle. Malgré les menaces et l’offre d’un portefeuille ministériel, l’avocat persiste et constitue des dossiers de toutes les victimes que la FIDH avait communiqués au bureau du procureur. « Mais il n’a pas eu le temps d’aller jusqu’au procès », constate amèrement sa veuve. La nuit du 28 décembre 2008, sa voiture percute un camion et l’avocat meurt sur le coup.

Quand bien même François Bozizé aurait été inquiété par la CPI, aurait-il coopéré, communiqué des preuves à charge contre lui-même, comme l’exige le Statut de Rome ? La CPI, dépourvue de police, aurait-elle pu le forcer à comparaître ? Pas sûr. Jean-Pierre Bemba, lui en revanche, a pu être facilement arrêté à Bruxelles par les autorités belges le 24 mai 2008 alors qu’il est en exil politique. Ange-Félix Patassé, le président centrafricain chassé, qui avait fait appel aux hommes de Bemba pour se maintenir au pouvoir, réfugié au Togo, pays qui n’est pas signataire du Statut de Rome, n’a jamais fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il est mort, en avril 2011, au Cameroun sans avoir été puni pour les crimes commis.

L’arrestation de Jean-Pierre Bemba intervient ainsi en pleine disgrâce politique pour le chef du MLC qui prétendait aux plus hautes fonctions de l’Etat. Le 29 octobre 2006, il perd le deuxième tour des élections présidentielles en RDC face à Joseph Kabila, s’ensuivent de violents affrontements dans le pays. Jean-Pierre Bemba « gênait, compromettait la paix dans le pays », observe d’anciens employés de la CPI. La Cour aurait-elle été instrumentalisée, favorisant l’arrivée au pouvoir de Joseph Kabila ? Le choix de Luis Moreno-Ocampo de confier l’enquête à un autre congolais, le procureur Jean-Jacques Bandibanga, continue d’alimenter les rumeurs sur l’orientation de l’enquête, qui n’aurait été qu’à charge contre Jean-Pierre Bemba.

- Jean-Pierre Bemba a été reconnu coupable, en qualité de chef de guerre, par la CPI, notamment de viols comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité. (© Damien Roudeau – 2017)

Des diplomates

à la Cour,

un jeu trouble à la CPI

L’instrumentalisation politique de la CPI est une accusation entretenue par son rapport aux milieux diplomatiques : l’institution compte dans ses rangs de nombreux fonctionnaires des ministères des affaires étrangères.

Dès sa création, le bureau du procureur se dote d’une Division de la Compétence, de la Complémentarité et de la Coopération (DCCC). « Les diplomates du procureur », soupire Denis*, ancien employé de la CPI. La cellule, sorte d’antichambre du bureau du procureur, a en effet été dirigée dans les 7 premières années par deux diplomates : entre 2003 et 2006 par Silvia Fernandez de Gurmendi, ex-directrice adjointe des droits de l’Homme au ministère des affaires étrangères argentin, puis de 2006 à 2010, par

Béatrice Le Fraper du Hellen, conseiller des affaires étrangères française, aujourd'hui ambassadrice de la France à Malte.

Béatrice Le Fraper du Hellen n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien

Le mélange entre diplomatie et judiciaire serait nécessaire « parce qu’avant de lancer une enquête, il y a un travail d’identification des problèmes politiques que cela va poser », assure Camille*. Mais pour d’autres, la division était trop puissante. « Je pensais au début que cette cellule devait faciliter notre travail mais à la place, elle prenait des décisions » dans la conduite de l’enquête, se souvient Richard*. « Dans certaines affaires, assure-t-il, la DCCC ne voulait pas nécessairement arrêter les personnes placées sous mandat d’arrêt, mais se servait des mandats dans des pourparlers de paix. » Pour Silvia Fernandez de Gurmendi, aujourd’hui juge et présidente de la CPI, “ni la DCCC ni aucune autre division de la cour n’a la vocation ni le pouvoir de compromettre le travail judiciaire de la cour.”

- Dans le prétoire de la CPI se côtoient avocats, magistrats et huissiers venus de tous les continents. (© Damien Roudeau – 2017)

Aujourd’hui, dix « situations » sont examinées par le bureau du procureur, notamment celle de la Colombie, lancée il y a 10 ans pour les crimes commis dans le conflit qui oppose les autorités aux FARC, et comprenant des violences sexuelles. Aucune enquête n’a été ouverte.

« Une institution comme celle-ci, sans police, qui ne peut compter que sur la coopération des Etats pour exécuter ses mandats d’arrêt, est contrainte de jouer sur les ressorts diplomatiques », admet un ancien procureur de la CPI. Les enquêtes menées par le bureau sur les violences post-électorales au Kenya entre 2007 et 2008 où plus de 900 personnes ont été victimes de violences sexuelles, ont souffert de ce manque de police. Car depuis l’ouverture de l’enquête en 2009, Uhuru Kenyatta principal suspect, est devenu président du Kenya en 2013 ; un autre co-accusé, Francis Muthaura a été nommé chef de la fonction publique. La CPI se heurte alors à l’obstruction du gouvernement incriminé. Des témoins intimidés se rétractent. Finalement, le bureau et les juges abandonnent les charges contre les deux accusés.

L’immixtion de la diplomatie dans les affaires de la CPI n’a pas lieu uniquement dans la DCCC au sein du Bureau du Procureur. Les Etats-Parties placent aussi leurs diplomates parmi les 18 juges de la CPI. Aujourd’hui, 5 d’entre eux ont, avant de rejoindre la cour, travaillé dans des ambassades, ou dans leur ministère des affaires étrangères. Car il n’est pas nécessaire d’être juge pour siéger à la CPI, mais d’avoir une « compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international », selon le Statut de Rome. « Tous les juges de la CPI sont des juristes et ont de grandes compétences et expériences en matière de droit, pertinents dans notre travail […], pas seulement en matière de droit pénal mais aussi en matière de droit humanitaire et de droit de l’homme », commente Silvia Fernandez de Gurmendi, juge et présidente de la Cour Pénale Internationale. Les juges candidats qui présentent ces compétences sont élus dans une liste spécifique, la liste « B ». Au final, sur les 18 juges élus, 5 doivent être issus de cette liste. Aussi, les candidats peuvent être sélectionnés par les représentants du pays à la Cour Permanente Arbitrale, qui sont souvent des diplomates. Le profil et le mode de sélection de ces juges questionnent, au sein de la CPI. « Personnellement, je n’ai jamais été approché par l’ambassade de France, assure Claude Jorda, ancien juge français à la CPI dont la candidature a été validée par les membres du groupe français à la Cour Permanente Arbitrale. Mais est-ce valable pour tous les juges qui ont été nommés par leur Etat ? Moi, je n’en sais rien. » Et même le Comité consultatif pour l’examen des candidatures au poste de juges à la Cour Pénale Internationale, censé surveiller la qualité des candidatures, est composé pour moitié d’anciens diplomates.

La CPI dans l’ornière

Les soupçons d’instrumentalisation politique de la CPI ont fini par miner sa crédibilité parmi les 34 pays d’Afrique signataires du Statut de Rome, qui se sentent pris pour cible. En effet, depuis sa création, la CPI n’a jugé que des Africains. Difficile pour la Cour de sortir de cette ornière, car parmi ceux qui ne reconnaissent pas cette juridiction, on compte notamment des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : La Chine et la Russie. Ces deux derniers pays ont d’ailleurs mis leur véto contre la saisine de l’ONU pour enquêter sur les crimes, dont des viols, commis en Syrie.

Les contestations des pays africains ont fini par profiter à Omar El-Béchir, président du Soudan, contre qui la Cour a émis un mandat d’arrêt en 2009 puis un second en 2010 notamment pour des milliers de viols commis par les milices janjawid. Le Soudanais ne s’est pas privé pour autant de se déplacer dans plusieurs pays du continent où il n’a pas été arrêté. Parmi ses hôtes : l’Afrique du Sud qui a annoncé, un an plus tard, sa volonté de quitter la CPI avant que la cour suprême du pays ne déclare le retrait du pays de la Cour anticonstitutionnel et ne l’invalide. Vendredi dernier, le 7 avril, l’Afrique du Sud a déclaré devant les juges de la CPI qui l’avait convoquée, par la voix de Dire Tladi, le conseiller juridique du pays, qu’ « il n’est et n’était pas du devoir de l’Afrique du Sud, aux termes du droit international, d’arrêter le chef en exercice d’un Etat non membre (de la Cour) comme M. Béchir. »

Le 31 janvier dernier, l’Union Africaine a entériné le principe d’un retrait collectif du Statut de Rome. Si cette décision ne contraint pas tous les membres de l’UA à quitter la Cour, elle fait entendre la voix des contestataires de la CPI au sein du continent. Celles-ci se font de plus en plus nombreuses derrière l’Afrique du Sud mais aussi le Kenya, le Burundi, ou encore l’Ouganda.

- La Cour Pénale Internationale (CPI) siège à La Haye, aux Pays-Bas. (© Damien Roudeau – 2017)

Dans le prétoire de la CPI, ce 16 mai 2016, Mélanie*, la seconde victime, apparaît à son tour dans l’écran plat pour raconter son calvaire suite aux viols collectifs : sa santé fragile et sa contamination au VIH, ses difficulté à payer une trithérapie depuis la mort de son père, qui a assisté aux viols et dont le corps a été retrouvé dans un charnier. Treize ans après les fait, Mélanie* n’a rien osé dire à ses enfants qu’elle « ne veut pas troubler ». Mais enfin, dans la froideur du prétoire, la victime souffle : « Je me sens bien, libérée, soulagée, parce que j’ai pu dire ce que j’avais à dire depuis des années. »

* Les prénoms ont été modifiés pour préserver leur anonymat

«Madame Le Témoin » apparaît dans l’écran plat de la salle d’audience. La vague silhouette anonyme acquiesce, en quelques mots de sango, d’une voix de synthèse. « Madame Le Témoin » n’est pas assise dans le prétoire de la Cour Pénale Internationale à La Haye, aux Pays-Bas, mais à plus de 5000km de là, à Bangui, capitale centrafricaine.

« Madame Le Témoin, vous êtes présente aujourd’hui par le moyen de la technologie vidéo, pour faire connaître vos vues et préoccupations », articule Sylvia Steiner, la juge brésilienne qui préside ce procès. Entre chaque phrase, de longues secondes de silence s’écoulent, le temps de la traduction en anglais et en français, les deux langues de travail de ces magistrats, avocats et huissiers venus des cinq continents. Ce 16 mai 2016, le moment est historique. C’est la première fois, au terme de 330 jours d’audience, qu’un responsable militaire est condamné pour des viols comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Dans cette salle aseptisée, Jean-Pierre Bemba, l’ex-homme d’Etat congolais, sanglé dans un costume sombre, encadré par deux policiers, a perdu de sa superbe. Il scrute d’un œil morne l’écran où témoigne la victime, la tête enfoncée dans ses imposantes épaules. Parfois aussi, il lève les yeux en direction des rangs clairsemés qu’occupe une petite poignée d’auditeurs. Mutique, il affiche la mine résignée de celui qui connaît son sort. Car Jean-Pierre Bemba a déjà été reconnu coupable, le 21 mars 2016, en première instance, en qualité de chef militaire, de meurtres comme crimes de guerre et crimes contre l’Humanité, de pillages comme crime de guerre et de viols comme crimes de guerre et crime contre l’humanité. Aujourd’hui, il s’agit de déterminer combien d’années il va être emprisonné pour les exactions que ses troupes ont commises.

« Madame Le Témoin » est l’une des 5229 victimes reconnues par la CPI des violences perpétrées entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003, en République Centrafricaine par les 1500 hommes du Mouvement de Libération du Congo (MLC), la milice fondée par Jean-Pierre Bemba. Parmi elles, une effrayante majorité a subi des viols. Aujourd’hui, les juges entendent deux d’entre-elles, Flavie* et Mélanie*, dont les vies sont irrémédiablement marquées.

Le calvaire de ces femmes débute quand les troupes de Bemba viennent soutenir son allié, Ange-Félix Patassé, le président de la RCA menacé par le coup d’État de François Bozizé. Convaincus que les civils ont soutenu les rebelles, les miliciens congolais lancent une vaste opération punitive. Flavie* a « entre 15 et 16 ans ». Enlevée avec sa tante, elles sont emmenées chacune dans un camp du MLC. « Quand je suis arrivée à leur base, un de leur chef m’a trainée dans une maison abandonnée […] et m’a violée », raconte sobrement Flavie. Séquestrée avec d’autres femmes, dont certaines sont âgées de 13 ans, elle est violée tous les jours, contrainte de suivre les troupes, jusque dans leur repli en RDC. Là-bas, elle découvre qu’elle est enceinte et doit vivre avec l’un de ses violeurs. Elle y aura un second enfant, tandis que le premier meurt en bas âge.

Au bout de 4 ans, la jeune femme parvient à s’enfuir avec sa fille pour retrouver en RCA sa famille qui la croyait morte. Elle y rejoint aussi sa tante qui a été aussi violée. Mais le retour à la vie normale est impossible. Sa tante, contaminée par le VIH, décède, faute de traitement. Sa famille à qui les miliciens ont tout pris, vit dans la misère, Flavie ne peut retourner à l’école. Stigmatisée par ses voisins, elle décide de s’installer à Bangui. Aujourd’hui, veuve, rejetée par sa belle-famille qui a appris son viol, sans ressources et suicidaire, elle habite avec ses quatre enfants chez une tante. Sa fille née du viol ne sait rien de son histoire. « La décision rendue par la CPI ne changera rien à mes conditions de vie, ajoute-t-elle derrière l’écran, mais quelqu’un doit payer pour les exactions commises ». Justice a été rendue pour Flavie* et Mélanie* et les autres victimes du MLC. Ce sont les seules, toutes les autres femmes qui ont saisi la CPI n’auront pas cette chance.

Quatorze ans, c’est ce qu’il aura fallu attendre avant que la cour ne condamne enfin pour la première fois, un haut responsable pour violences sexuelles. Celles-ci sont pourtant inscrites dans le Statut de Rome, texte fondateur de la cour. Mais depuis la création de la cour en 2002, seulement un tiers de ces affaires ont pu ou vont être examinées par la cour. Et sur les trois uniques procès comprenant ces charges, deux se sont soldés par des acquittements. Un bilan étonnant alors que tous les terrains enquêtés par la CPI ont été le théâtre de violences sexuelles de masse. Même en République Démocratique du Congo, pays mondialement connu pour

les viols commis sur les civils, la cour n’est pas parvenue à la moindre condamnation. Un échec dû au manque de moyens, aux errements

de la CPI.

Enquêtes : précipitation

et déboires

Au cœur du système, celui qui ouvre les enquêtes, détermine les stratégies d’investigation et cible les suspects : le procureur de la CPI.

Luis Moreno-Ocampo, le premier élu à ce poste en 2003, doit alors désigner les prochains objectifs de son équipe. Mais en 2004, tout reste à faire à la CPI : recrutements, organisation et création des différents services. Les débuts du bureau du procureur sont laborieux.

Les enquêteurs doivent commencer de zéro. Les premiers mois, ils ne seront que deux pour couvrir toute la RDC. Les conditions de l’enquête sont difficiles : ils n’ont ni bureau, ni logement, ni voiture sur place, dans un pays où la sécurité est incertaine. Puis, les premiers recrutements ont finalement lieu : ils seront, en 2005, 12 enquêteurs pour le Congo. Mais parmi eux, peu de policiers.

C’est un souhait de Luis Moreno-Ocampo. L’exubérant procureur argentin se veut le héraut d’une justice pénale internationale nouvelle. « Sortez des sentiers battus ! » lance-t-il à ses équipes, sceptiques. « Ce genre de déclaration, ça rendait certains juristes fous ! », raconte narquois, Sacha*, un autre employé de la Cour. Il s’opposera au recrutement de policiers dans ses équipes, et préfère d’anciens salariés d’ONG, plus familiers, selon le procureur des contextes géopolitiques. « Les enquêteurs issus des polices nationales ont développé les contacts, et obtenu des sources au sein des milices sur lesquelles nous enquêtions. Les enquêteurs venus d’autres horizons ont trouvé des sources parmi les victimes, assure Luis Moreno-Ocampo qui a accepté répondre à nos questions par mail. C’était deux approches différentes. »

Pour certains collaborateurs du bureau du procureur, cette réticence à employer des policiers serait liée à l’histoire du procureur lui-même et à celle de son pays.

En Argentine, où il a participé dans les années 80 aux procès de la junte militaire, Luis Moreno-Ocampo a appris à travailler sans l’appui de la police, complice du régime, mais avec les ONG. Bien que « brillantes », les jeunes recrues ne savent « ni recueillir des éléments de preuve, ni mener des auditions rigoureuses, ni gérer des informateurs », commente Denis*, un employé de la CPI qui a côtoyé le procureur et qui a accepté de répondre à nos questions De quoi ralentir les investigations qui progressent déjà difficilement.

Mais pas question, pour l’impétueux Argentin, de laisser croire au monde que la cour se complaît dans l’immobilisme. Peu importe le manque de moyens, il faut présenter rapidement des affaires devant les juges qui s’impatientent. Le procureur décide de concentrer les efforts de son équipe sur des massacres isolés, des incidents ciblés. Une méthode qui laisse circonspect : « La probabilité de tomber sur l’incident qui permettra de remonter jusqu’à un haut responsable étaient minces », observe Denis. A ses équipes, « le procureur imposait des changements brusques » dans les orientations de l’enquête, raconte aujourd’hui Camille*, ancien employé de la cour. Des pistes sur des massacres où ont été commis des viols, qui auraient pu mener à des hauts responsables, sont explorées puis subitement abandonnées, faute de temps.

Des pistes sur des massacres où ont été commis des viols, qui auraient pu mener à des hauts responsables, sont explorées puis subitement abandonnées, faute de temps.

Luis Moreno-Ocampo veut frapper vite et fort. D’autant qu’en 2006 la cour a attrapé son premier poisson, Thomas Lubanga Dyilo, un chef de guerre congolais, livré par Kinshasa. Son choix stratégique se porte sur le sort des enfants soldats enrôlés par la milice de Lubanga. Et tant pis pour les violences sexuelles commises par la milice. La thématique d’enquête aurait été soufflée par les ONG, selon Camille*. L’enrôlement des enfants-soldats indigne, à juste titre, en Occident. Mais pour les Congolais, « les infractions ressenties le plus durement étaient les pillages et les viols », commente l’ancien employé. Le procureur croit pourtant tenir-là une affaire facile à mener, autant que symbolique. Mais les équipes du bureau du procureur s’interrogent : « Comment prouver l’âge d’enfants dans un pays où l’Etat Civil n’est pas fiable ? » interroge Camille*. Des questions que Luis Moreno-Ocampo élude au moment de se lancer dans cette croisade. Pour Luis Moreno-Ocampo, le bureau du procureur était alors « une start up mondiale dans laquelle travaillait des collaborateurs du monde entier, aux opinions divergentes, nous écrit-il. Au début, il était très difficile d’harmoniser les pratiques, ce qui créait des désaccords ».

Les tensions grandissent dans le bureau et le dirigisme de Luis Moreno-Ocampo n’arrange rien. Frustration, incompréhension des stratégies d’enquêtes, changements d’objectifs erratiques poussent, entre 2005 et 2007, une partie des effectifs du bureau, « dont beaucoup de policiers expérimentés », selon Camille*, à partir.

« La CPI ne peut s’attaquer qu’à quelques affaires, car elle ne dispose que de ressources limitées », observe Alex Whiting, magistrat américain, coordonnateur des enquêtes puis coordonnateur des poursuites dans le bureau du procureur entre 2010 et 2013. Ainsi, le procureur, au début de la CPI comme encore aujourd’hui, doit cibler les affaires auxquelles il décide de s’attaquer. Car malgré une progression du budget de la CPI, il reste insuffisant. Entre 2013 et 2015, l’Assemblée des Etat-parties, qui vote le budget de la CPI, n’a consenti qu’une hausse de 13%. Le budget de la CPI culmine à 130 millions d’€, alors que la Cour doit faire face à « un doublement de la charge de travail » sur ces trois ans, comme l’observe la Cour des comptes française dans un rapport de 2015. Ces moyens supplémentaires permettraient notamment le déploiement de plus d’enquêteurs. En 2014, le bureau du procureur totalisait à lui seul 405 employés, dont 63 enquêteurs. Dans un rapport communiqué fin 2014 à l’Assemblée des états, le bureau du procureur fait remarquer que, à titre de comparaison, l’enquête sur la disparition du vol Malaysia Airlines en 2014 au-dessus de l’Océan Indien avait mobilisé quelques 840 policiers hollandais. De quoi rappeler les limites des ressources pour une Cour qui a vocation à veiller à l’impunité des crimes de guerre dans 124 pays signataires du Statut de Rome, voire possiblement sur tout le globe si le Conseil de sécurité de l’ONU le lui demande. La France, qui est le troisième plus grand contributeur au budget (derrière le Japon et l’Allemagne mais devant le Royaume-Uni), est aussi un des tenants, aux côtés de ces mêmes pays, de la « croissance nominale zéro du budget ».

Des crimes sexuels

écartés pour des

besoins « médiatiques »

Le tout premier procès de la CPI, celui de Thomas Lubanga Dyilo, le chef milicien congolais, s’ouvre en janvier 2009. Lors d’une audience, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Radhikha Coomaraswamy, tente de mettre sur la table la question des violences sexuelles. Celles-ci « font partie de l’utilisation des enfants-soldats, en particulier des filles », fait-elle valoir. En vain. Les charges dans ce procès, calibrées pour les moyens limités du bureau du procureur se limiteront à l’enrôlement des mineurs de moins de 15 ans. Uniquement. « Il y a toujours eu des choix difficiles à faire, reconnaît aujourd’hui Luis Moreno-Ocampo. L’affaire Lubanga en est un bon exemple. Il a fallu que je choisisse entre poursuivre les enquêtes pour accumuler les chefs d’accusation [contre Lubanga, NDLR], ou saisir l’opportunité de l’arrêter immédiatement et de lancer les premières procédures judiciaires ». Thomas Lubanga Dyilo est finalement condamné, à 14 ans de prison en juillet 2012 sans aucune charge pour violences sexuelles.

Dans l’enquête ouverte en Ouganda en juillet 2004, sur les massacres commis par l’Armée de Résistance du Seigneur (ARS), une milice sanguinaire et sectaire, le scénario est le même : sur les cinq mandats d’arrêt émis par la CPI en 2005, seuls deux visant les plus hauts responsables contre Joseph Kony et Vincent Otti contenaient des chefs d’accusation pour viol et esclavage sexuel. Les trois autres mandats d’arrêt, pour Dominic Ongwen, Matthew Lukwiya et Okot Odhiambo, sont alors exempts de ces crimes. « Les crimes sexuels étaient tellement importants dans l’ARS mais les chefs d’accusation n’étaient pas le reflet des crimes commis » par la milice, regrette Richard*, ex-employé de la CPI. Mais dans cette affaire, également, le temps est compté. Luis Moreno-Ocampo presse ses équipes pour requérir au plus vite auprès des juges des mandats d’arrêt, « pour montrer au monde qu’il obtenait des résultats », soupire l’ancien collaborateur.

L’impérieux besoin du procureur de montrer qu’il agit semble avoir primé sur la condamnation des violences sexuelles. Luis Moreno-Ocampo qui a, par le passé, animé en Argentine une émission de téléréalité sur la justice, « avait tendance à jouer avec les médias », se souvient Camille*, et a endossé le rôle de premier ambassadeur de la CPI. Pendant son mandat, il a ainsi ouvert les portes de l’institution pour le tournage de quatre documentaires. L’image de pourfendeur de l’impunité, tel qu’il y est présenté, dénote cependant avec sa réputation en interne. Notamment celle d’un homme à préférer ses collaborateurs qui « portent des jupes », raille Denis*. L’affaire étouffée par la CPI qui l’a opposée au lanceur d’alerte Christian Palme, aurait pu ternir l’image qu’il s’était bâtie.

« Le boss a fait

quelque chose de mal »

Et si le procureur avait commis une faute lourde qui entacherait la « haute considération morale » que la fonction de procureur de la CPI exige ? Le 29 mars 2005, Christian Palme, responsable des relations médias de la Cour, s’interroge. Ce jour-là, il a reçu un mail d’un collègue, Yves Sorokobi. Celui-ci semble embarrassé car « le boss a fait quelque chose de mal », comme le rapporte la retranscription de la discussion entre les deux hommes, figurant dans la plainte déposée par Christian Palme contre Luis Moreno-Ocampo. Celui-ci aurait abusé sexuellement d’une journaliste alors qu’il était en déplacement en Afrique du Sud. Ce jour de mars 2005, à l’hôtel où séjourne le procureur, l’interview se termine. Alors que la reporter, dont le nom est resté confidentiel, compte prendre congés, Luis Moreno-Ocampo, lui aurait pris ses clefs de voiture, l’aurait entraînée dans sa chambre. Là, il l’aurait forcée à avoir une relation sexuelle.

Yves Sorokobi, qui est un ami de la journaliste, lui parle au téléphone, elle semble « bouleversée ». Tandis qu’elle lui raconte les événements, Yves Sorokobi l’enregistre.

Huit mois plus tard, le 30 novembre, c’est au tour de Christian Palme d’enregistrer, à son insu, son collègue lui raconter l’agression présumée. Pendant l’entretien, Yves Sorokobi lui fait écouter l’enregistrement de son amie journaliste, réalisé en mars.

Le 20 octobre 2006, le responsable des relations média porte plainte devant la présidence de la Cour, accusant Luis Moreno-Ocampo de « crime de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle ou de sévices sexuels ». Sa plainte est rejetée par la présidence de la CPI car « non fondée », comme le rapporte le jugement rendu le 8 mai 2008 par l’OIT que nous nous sommes procuré. Le 16 mars 2007, Christian Palme est licencié pour « faute grave ». Il aurait, selon la CPI, « formulé de fausses allégations ».

Le 16 mars 2007, Christian Palme est licencié pour « faute grave ». Il aurait, selon la CPI, « formulé de fausses allégations ».

Seulement, Christian Palme ne désarme pas et porte l’affaire devant l’Organisation internationale du travail, compétente dans les cas de litiges entre les organisations internationales et leurs employés. L’OIT lui donne finalement raison et sanctionne l’intervention du Procureur dans le renvoi du lanceur d’alerte. Dans son jugement, l’OIT considère que les preuves apportées par Christian Palme, dont l’enregistrement qu’il a réalisé, « auraient pu avoir une valeur probante dans le cadre d’une procédure pénale ». La CPI est condamnée à verser 240 000 € à Christian Palme. Pour l’heure, aucune suite n’a été donnée à cette affaire au sein de la CPI, ni auprès des juridictions sud-africaines, la victime présumée n’ayant pas porté plainte. “L’OIT a considéré que l’intention malveillante de M. Palme de nuire [à Luis Moreno-Ocampo] n’était pas prouvée et a ordonnée une compensation », commente sobrement Luis Moreno-Ocampo. Celui-ci quittera la CPI 4 ans plus tard, à la fin de son mandat.

Mausolées vs

femmes violées

En juin 2012, Luis Moreno-Ocampo est remplacé par son adjointe, la juge gambienne, Fatou Bensouda, élue quelques mois plus tôt. En 2014, elle rédige un « document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractères sexistes » : désormais, ces crimes vont être systématiquement examinés. En 2016, elle fait d’ailleurs ajouter de nouvelles charges de violences sexuelles dans l’affaire Dominic Ongwen, un milicien ougandais arrêté en janvier 2015. Malheureusement, ces déclarations n’ont pas empêché la CPI de retomber dans ses vieux travers.

En septembre dernier, la Cour condamne un djihadiste malien, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi à 9 ans de prison pour la destruction des mausolées de Tombouctou, au Mali en 2012. Un verdict vite tombé, 4 ans après les faits, mais qui ne tient pas compte du rôle de l’accusé dans une police des mœurs présumée coupable de viols et de mariages forcés. Une fois de plus, les victimes de violences sexuelles restent les grandes oubliées d'une affaire qui aura, certes, fait grand bruit dans les médias. Fatou Bensouda et le bureau du procureur de la CPI n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien Et lorsqu’enfin les violences sexuelles sont prises en compte dans les chefs d’accusation, la justice laisse parfois de côté une partie des victimes. Celles du camp des vainqueurs.

Les œillères

de la justice

des vainqueurs

Ainsi, les juges dans l’affaire Bemba, initiée par Luis Moreno-Ocampo, n’ont pas condamné tous les agresseurs. Ce procès historique pour la condamnation des violences sexuelles par la CPI, largement relayé par la presse, passe sous silence les viols commis par le camp adverse, celui de François Bozizé.

La FIDH (la Fédération internationale des droits de l’Homme) avait pourtant bien tenté de plaider la cause de ces victimes en envoyant au procureur des rapports pointant les exactions commises également par les troupes de François Bozizé, même si elles étaient moins nombreuses. Dans un rapport que l’ONG fait parvenir au procureur en février 2003, elle note que 30% des victimes recensées, toutes exactions confondues, à Bangui étaient celles des rebelles. Et en novembre 2004, Amnesty International rapporte également des viols « généralisés » commis par les hommes de Bozizé, notamment dans les villes de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Sibut, et Damara.

« Cette affaire donne le sentiment que les choses n’ont pas été faites jusqu’au bout », considère Euphrasie Goungaye, veuve de l’avocat franco-centrafricain Nganatouwa Goungaye Wanfiyo. Ce militant des droits de l’Homme aura œuvré et peut-être payé de sa vie, pour que toutes les victimes soient entendues, y compris celle des rebelles. « François Bozizé avait peur d’être amené à la CPI », confie-t-elle. Malgré les menaces et l’offre d’un portefeuille ministériel, l’avocat persiste et constitue des dossiers de toutes les victimes que la FIDH avait communiqués au bureau du procureur. « Mais il n’a pas eu le temps d’aller jusqu’au procès », constate amèrement sa veuve. La nuit du 28 décembre 2008, sa voiture percute un camion et l’avocat meurt sur le coup.

Quand bien même François Bozizé aurait été inquiété par la CPI, aurait-il coopéré, communiqué des preuves à charge contre lui-même, comme l’exige le Statut de Rome ? La CPI, dépourvue de police, aurait-elle pu le forcer à comparaître ? Pas sûr. Jean-Pierre Bemba, lui en revanche, a pu être facilement arrêté à Bruxelles par les autorités belges le 24 mai 2008 alors qu’il est en exil politique. Ange-Félix Patassé, le président centrafricain chassé, qui avait fait appel aux hommes de Bemba pour se maintenir au pouvoir, réfugié au Togo, pays qui n’est pas signataire du Statut de Rome, n’a jamais fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il est mort, en avril 2011, au Cameroun sans avoir été puni pour les crimes commis.

L’arrestation de Jean-Pierre Bemba intervient ainsi en pleine disgrâce politique pour le chef du MLC qui prétendait aux plus hautes fonctions de l’Etat. Le 29 octobre 2006, il perd le deuxième tour des élections présidentielles en RDC face à Joseph Kabila, s’ensuivent de violents affrontements dans le pays. Jean-Pierre Bemba « gênait, compromettait la paix dans le pays », observe d’anciens employés de la CPI. La Cour aurait-elle été instrumentalisée, favorisant l’arrivée au pouvoir de Joseph Kabila ? Le choix de Luis Moreno-Ocampo de confier l’enquête à un autre congolais, le procureur Jean-Jacques Bandibanga, continue d’alimenter les rumeurs sur l’orientation de l’enquête, qui n’aurait été qu’à charge contre Jean-Pierre Bemba.

Des diplomates à la Cour,

un jeu trouble à la CPI

L’instrumentalisation politique de la CPI est une accusation entretenue par son rapport aux milieux diplomatiques : l’institution compte dans ses rangs de nombreux fonctionnaires des ministères des affaires étrangères.

Dès sa création, le bureau du procureur se dote d’une Division de la Compétence, de la Complémentarité et de la Coopération (DCCC). « Les diplomates du procureur », soupire Denis*, ancien employé de la CPI. La cellule, sorte d’antichambre du bureau du procureur, a en effet été dirigée dans les 7 premières années par deux diplomates : entre 2003 et 2006 par Silvia Fernandez de Gurmendi, ex-directrice adjointe des droits de l’Homme au ministère des affaires étrangères argentin, puis de 2006 à 2010, par

Béatrice Le Fraper du Hellen, conseiller des affaires étrangères française, aujourd'hui ambassadrice de la France à Malte.

Béatrice Le Fraper du Hellen n’a pas donné suite à nos demandes d’entretien

Le mélange entre diplomatie et judiciaire serait nécessaire « parce qu’avant de lancer une enquête, il y a un travail d’identification des problèmes politiques que cela va poser », assure Camille*. Mais pour d’autres, la division était trop puissante. « Je pensais au début que cette cellule devait faciliter notre travail mais à la place, elle prenait des décisions » dans la conduite de l’enquête, se souvient Richard*. « Dans certaines affaires, assure-t-il, la DCCC ne voulait pas nécessairement arrêter les personnes placées sous mandat d’arrêt, mais se servait des mandats dans des pourparlers de paix. » Pour Silvia Fernandez de Gurmendi, aujourd’hui juge et présidente de la CPI, “ni la DCCC ni aucune autre division de la cour n’a la vocation ni le pouvoir de compromettre le travail judiciaire de la cour.”

Aujourd’hui, dix « situations » sont examinées par le bureau du procureur, notamment celle de la Colombie, lancée il y a 10 ans pour les crimes commis dans le conflit qui oppose les autorités aux FARC, et comprenant des violences sexuelles. Aucune enquête n’a été ouverte.

« Une institution comme celle-ci, sans police, qui ne peut compter que sur la coopération des Etats pour exécuter ses mandats d’arrêt, est contrainte de jouer sur les ressorts diplomatiques », admet un ancien procureur de la CPI. Les enquêtes menées par le bureau sur les violences post-électorales au Kenya entre 2007 et 2008 où plus de 900 personnes ont été victimes de violences sexuelles, ont souffert de ce manque de police. Car depuis l’ouverture de l’enquête en 2009, Uhuru Kenyatta principal suspect, est devenu président du Kenya en 2013 ; un autre co-accusé, Francis Muthaura a été nommé chef de la fonction publique. La CPI se heurte alors à l’obstruction du gouvernement incriminé. Des témoins intimidés se rétractent. Finalement, le bureau et les juges abandonnent les charges contre les deux accusés.

L’immixtion de la diplomatie dans les affaires de la CPI n’a pas lieu uniquement dans la DCCC au sein du Bureau du Procureur. Les Etats-Parties placent aussi leurs diplomates parmi les 18 juges de la CPI. Aujourd’hui, 5 d’entre eux ont, avant de rejoindre la cour, travaillé dans des ambassades, ou dans leur ministère des affaires étrangères. Car il n’est pas nécessaire d’être juge pour siéger à la CPI, mais d’avoir une « compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international », selon le Statut de Rome. « Tous les juges de la CPI sont des juristes et ont de grandes compétences et expériences en matière de droit, pertinents dans notre travail […], pas seulement en matière de droit pénal mais aussi en matière de droit humanitaire et de droit de l’homme », commente Silvia Fernandez de Gurmendi, juge et présidente de la Cour Pénale Internationale. Les juges candidats qui présentent ces compétences sont élus dans une liste spécifique, la liste « B ». Au final, sur les 18 juges élus, 5 doivent être issus de cette liste. Aussi, les candidats peuvent être sélectionnés par les représentants du pays à la Cour Permanente Arbitrale, qui sont souvent des diplomates. Le profil et le mode de sélection de ces juges questionnent, au sein de la CPI. « Personnellement, je n’ai jamais été approché par l’ambassade de France, assure Claude Jorda, ancien juge français à la CPI dont la candidature a été validée par les membres du groupe français à la Cour Permanente Arbitrale. Mais est-ce valable pour tous les juges qui ont été nommés par leur Etat ? Moi, je n’en sais rien. » Et même le Comité consultatif pour l’examen des candidatures au poste de juges à la Cour Pénale Internationale, censé surveiller la qualité des candidatures, est composé pour moitié d’anciens diplomates.

La CPI dans l’ornière

Les soupçons d’instrumentalisation politique de la CPI ont fini par miner sa crédibilité parmi les 34 pays d’Afrique signataires du Statut de Rome, qui se sentent pris pour cible. En effet, depuis sa création, la CPI n’a jugé que des Africains. Difficile pour la Cour de sortir de cette ornière, car parmi ceux qui ne reconnaissent pas cette juridiction, on compte notamment des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : La Chine et la Russie. Ces deux derniers pays ont d’ailleurs mis leur véto contre la saisine de l’ONU pour enquêter sur les crimes, dont des viols, commis en Syrie.

Les contestations des pays africains ont fini par profiter à Omar El-Béchir, président du Soudan, contre qui la Cour a émis un mandat d’arrêt en 2009 puis un second en 2010 notamment pour des milliers de viols commis par les milices janjawid. Le Soudanais ne s’est pas privé pour autant de se déplacer dans plusieurs pays du continent où il n’a pas été arrêté. Parmi ses hôtes : l’Afrique du Sud qui a annoncé, un an plus tard, sa volonté de quitter la CPI avant que la cour suprême du pays ne déclare le retrait du pays de la Cour anticonstitutionnel et ne l’invalide. Vendredi dernier, le 7 avril, l’Afrique du Sud a déclaré devant les juges de la CPI qui l’avait convoquée, par la voix de Dire Tladi, le conseiller juridique du pays, qu’ « il n’est et n’était pas du devoir de l’Afrique du Sud, aux termes du droit international, d’arrêter le chef en exercice d’un Etat non membre (de la Cour) comme M. Béchir. »

Le 31 janvier dernier, l’Union Africaine a entériné le principe d’un retrait collectif du Statut de Rome. Si cette décision ne contraint pas tous les membres de l’UA à quitter la Cour, elle fait entendre la voix des contestataires de la CPI au sein du continent. Celles-ci se font de plus en plus nombreuses derrière l’Afrique du Sud mais aussi le Kenya, le Burundi, ou encore l’Ouganda.

Dans le prétoire de la CPI, ce 16 mai 2016, Mélanie*, la seconde victime, apparaît à son tour dans l’écran plat pour raconter son calvaire suite aux viols collectifs : sa santé fragile et sa contamination au VIH, ses difficulté à payer une trithérapie depuis la mort de son père, qui a assisté aux viols et dont le corps a été retrouvé dans un charnier. Treize ans après les fait, Mélanie* n’a rien osé dire à ses enfants qu’elle « ne veut pas troubler ». Mais enfin, dans la froideur du prétoire, la victime souffle : « Je me sens bien, libérée, soulagée, parce que j’ai pu dire ce que j’avais à dire depuis des années. »

* Les prénoms ont été modifiés pour préserver leur anonymat

PARTAGER SUR

PARTAGER SUR

ARIANE PUCCINI

Ariane Puccini est co-fondatrice et membre du collectif Youpress. Depuis 10 ans, elle réalise des reportages en France et à l’étranger, pour la presse française, francophone et étrangère.

CAMILLE JOURDAN

Titulaire d’un master pro de journalisme franco-anglais à la Sorbonne Nouvelle, Camille Jourdan est journaliste indépendante pour des médias web et de presse écrite. Elle traite surtout de sujets de société, de l’éducation au monde du travail, en passant par l’économie collaborative.

ENVIE D’AGIR SUITE À CETTE ENQUÊTE ?

ENVIE D’AGIR

SUITE À CETTE ENQUÊTE ?

Rejoignez le mouvement

#ZEROIMPUNITY

DÉFILEZ POUR SOUTENIR LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMÉS.

Rejoignez le mouvement

#ZEROIMPUNITY

Ne laissez pas l’impunité perdurer. Signez nos pétitions.

DÉFILEZ POUR SOUTENIR LES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES DANS LES CONFLITS ARMÉS.

À lire

également

À LIRE ÉGALEMENT

Restez informé

Suivez-nous

Restez informé

Suivez-nous

Avec la participation de

Avec le soutien de